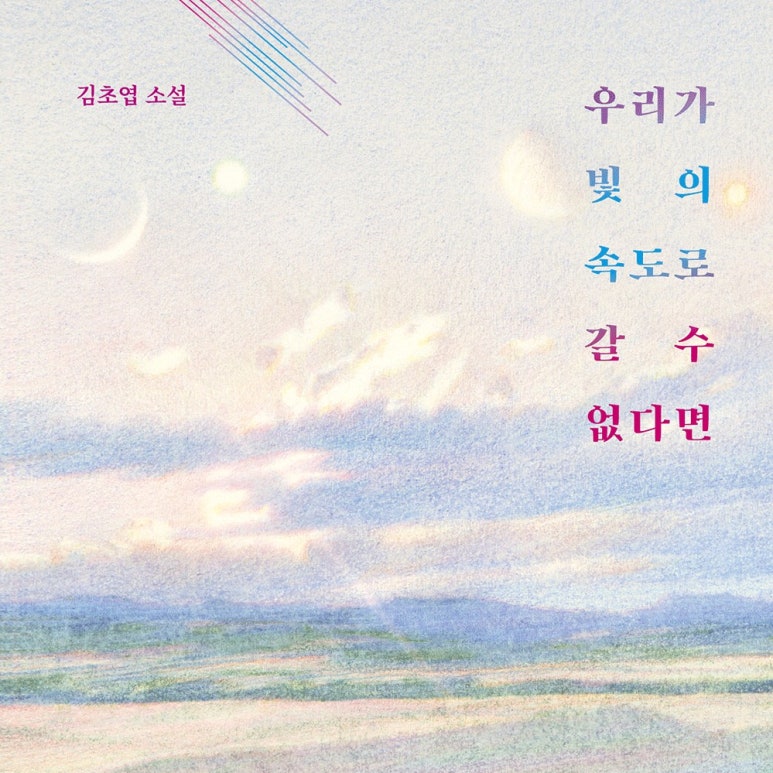

우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면

김초엽 작가님의 SF 단편 모음집입니다. 장르가 주는 기대감과는 다르게 배경만 미래이고 사람이 중심인 이야기입니다. 즉, 과학 기술은 그 상황과 환경을 위한 도구일 뿐입니다. 영화나 소설이나 국내 작품은 이렇게 현실과 닿아있는 이야기를 매끄럽게 풀어나가는데 발군인가 봅니다. 과학에 방점을 두는 제게는 좀 아쉽긴 했지만, 이야기 자체는 한번쯤 생각해볼만한 내용으로 차곡이 채워져 있었습니다.

첫 만남

희진은 그렇게 첫 번째 루이를 만났다.

공생 가설

아마도 우주에 관한 것이라면 인간이 개척한 이야기이거나 새로운 존재를 만나는 이야기로 크게 나뉠겁니다. 특히 후자인 경우는 작가가 풍부한 상상력으로 흥미로운 필력을 갖췄다면 독자는 이야기에 푹 빠져들기 마련입니다. 그리고 이런 존재를 만났을 때 우린 어떻게 반응하게 될지 어떻게 보면 뻔합니다. 정복하던지, 정복 당하던지. 동등한 힘이라면 교류하겠지만, 작가는 좀 더 고귀한 존재로써 다가가야 한다고 이야기합니다. 그리고 이런 존재를 루이라는 생명체에 글 여백을 담아 그려냅니다.

되돌릴 수 없는 선택의 순간

나는 내가 가야 할 곳을 정확히 알고 있어.

우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면

제목이 참 마음에 들었던 단편이었고, 저자도 마찬가지였던지 이 책 제목으로 사용했습니다. 우주 개척 시대가 지나 가족과 떨어지게 된 주인공이 이젠 더 이상 만날 수 없게 되어 뒤늦게 나서는 모습을 그립니다. 우주라는 인간이 도저히 넘어설 수 없는 이 광활한 공간에서도 물리적으로 더 진한 한계를 그려놓는 건 영리한 구성이었습니다. 그런 상황에서 더 이상 물러설 필요도 의미도 없는 사람에게 선택이라는 건 어찌보면 당연한 귀결이긴 합니다. 아직 개척도 제대로 시작해보지 않은 미지의 공간에 대해 끝을 생각했다는 것에서 상상력이 가진 힘에 놀라게 됩니다.

結

SF 장르를 생각할때면 기술이 가진 가능성에 흥미로운 상상을 더해 액션같은 오락 영화를 기대합니다. 그에 반해 저자는 이 기술이 사람에게 어떤 영향을 미치는지를 감성적이면서도 철학적인 질문으로 마무리합니다.